(왼쪽부터 시계 방향) 이환주 KB국민은행장, 정상혁 신한은행장, 이호성 하나은행장, 정진완 우리은행장 / 사진제공 = 각 사

KB국민은행과 하나은행은 40조원이 넘는 적립액을 달성하면서 신한은행을 바짝 추격하고 있다. 특히 하나은행은 지난해 수익률 선두권을 지키며 퇴직연금 시장에서 존재감을 키워가고 있다.

12일 한국금융신문 KFT금융연구소는 금융감독원 통합연금포털을 분석해 각 은행들의 퇴직연금 적립액 및 수익률, 성장률 등을 종합적으로 분석했다.

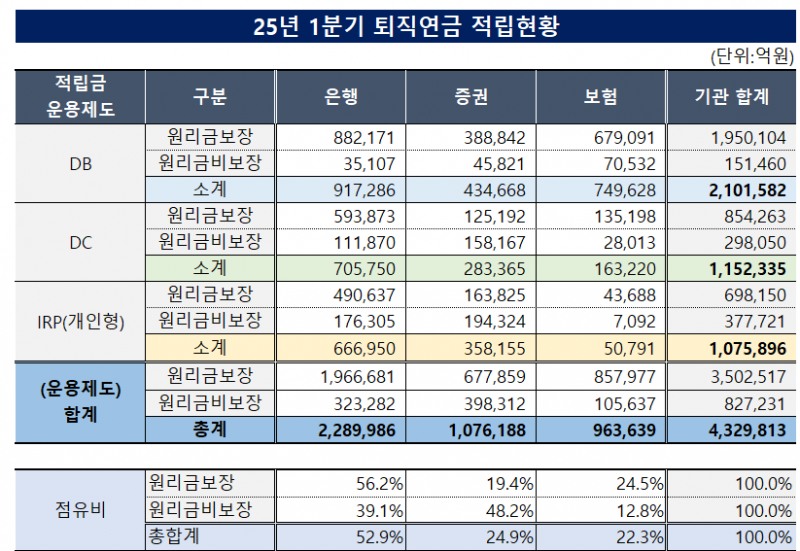

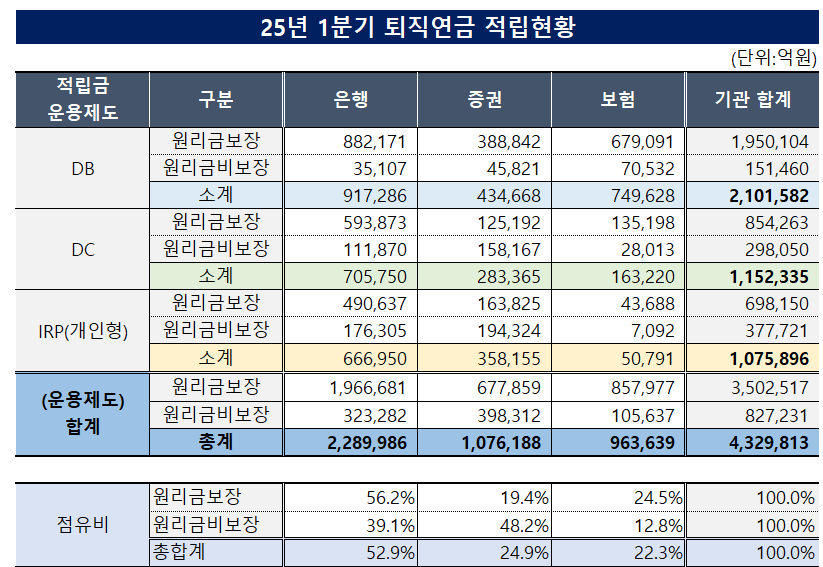

올해 1분기 말 기준 은행 12곳의 퇴직연금 적립액은 228조9986억원으로 나타났다. 이는 전분기(225조7684억원) 대비 1.4% 늘어난 수치다. 은행권 퇴직연금 적립액은 금융권 전체 432조9813억원의 52.8%를 차지했다.

은행권 중 퇴직연금 총 적립액 규모가 가장 큰 곳은 신한은행이었다. 신한은행은 46조3974억원의 적립액을 기록했다. KB국민은행은 확정기여형과 개인형에서 가장 높은 적립액을 기록했지만 확정급여형에서 다소 낮은 적립액으로 42조7627억

원을 기록했다. 하나은행은 41조2443억원, 우리은행은 27조6017억원, 농협은행은 23조9832억원으로 뒤를 이었다.

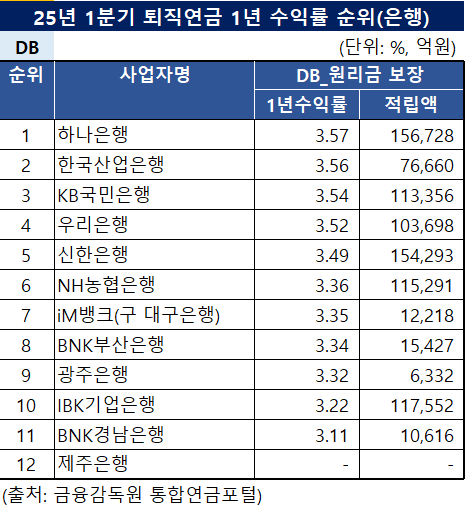

'25년 은행권 1분기 확정급여형 퇴직연금 1년 수익률 순위 (단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

DB형 강자 하나은행, 적립액·수익률 모두 선두권

확정기여형(DB) 퇴직연금은 근로자가 퇴직 시 받을 금액이 사전에 확정되어 있는 퇴직 연금 제도를 말한다. 근로자가 퇴직할 때 받을 급여가 미리 정해져 있고, 회사가 그 금액을 지급하기 위해 금융기관에 적립금을 마련하는 방식이다.퇴직연금 유형별 적립액을 살펴보면 전체 퇴직연금 중에서는 확정급여형 퇴직연금이 가장 많은 비중을 차지했다. 은행권의 DB형 퇴직연금은 1분기 말 기준 91조7286억원으로 전체의 40%에 해당하는 비중을 차지했다.

은행권에서 DB형 퇴직연금 적립액 규모가 가장 큰 곳은 하나은행이었다. 이들은 1분기 말 기준 16조6680억원의 적립액을 기록했다.

이어 신한은행이 16조2655억원으로 뒤를 이었다. IBK기업은행이 12억694억원, KB국민은행이 11조8659억원, NH농협은행이 11억7997억원, 우리은행이 10조6652억원으로 10조 클럽에 이름을 올렸다.

2025년 1분기 확정급여형 퇴직연금 5년 수익률 순위(단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

DB형 퇴직연금의 1년 수익률은 하나은행이 3.57%로 가장 우수했다. 이어 산업은행이 3.56%로 근소하게 2위를 기록했다. 이어 KB국민은행 3.54%, 우리은행 3.52%, 신한은행 3.49%로 4대 시중은행이 나란히 우수한 성적을 거뒀다. 농협은행은 3.36%로 뒤를 이었고, 은행 전체로 보면 BNK경남은행이 3.11%로 DB형 1년 수익률이 가장 낮았다.

반대로 5년 수익률에서는 산업은행이 2.53%로 하나은행의 2.52%를 근소하게 앞섰다. 신한은행이 2.49%를 기록하며 3위로 상승했고, 우리은행과 KB국민은행이 각각 2.48%, 2.42%를 기록하며 뒤를 이었다.

'25년 1분기 퇴직연금 1년 수익률 순위 (단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

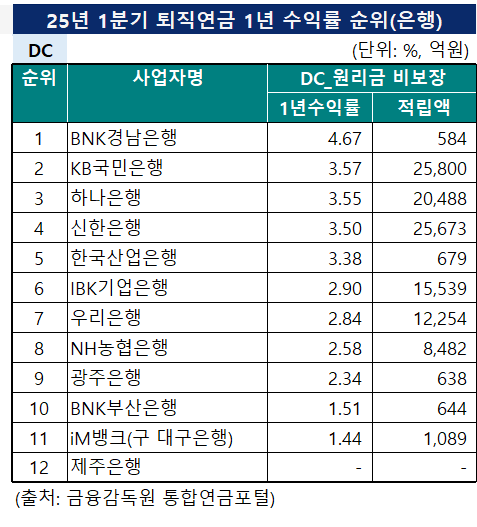

국민은행, DC형 꾸준한 강세…장기수익률은 경남은행 최고

확정기여형(DC) 퇴직연금은 사용자(회사)가 납입할 부담금(매년 근로자의 임금총액의 1/12 이상)이 사전에 확정되고, 근로자가 해당 금액을 직접 운용하여 퇴직급여를 받는 퇴직연금 제도다. 은행권의 확정기여형 퇴직연금은 1분기 말 기준 70조5750억원으로 전체의 30.8%에 해당하는 비중을 차지했다.

은행권에서 DC형 퇴직연금 적립액 규모가 가장 큰 곳은 KB국민은행이었다. 이들은 1분기 말 기준 14조2375억원으로 이 분야 1위를 차지했다. 신한은행은 DB형에 이어 DC형에서도 13조5885억원으로 2위 자리에 이름을 올렸다. IBK기업은행이 13조5151억원으로 근소하게 뒤를 쫓았으며, 하나은행은 11조1396억원을 기록하며 10조 클럽에 가입했다.

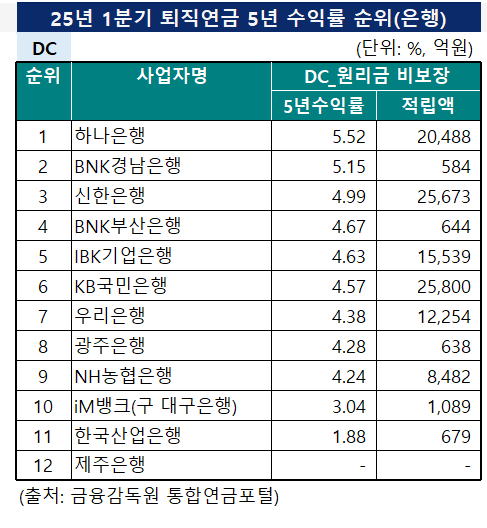

2025년 1분기 확정기여형 퇴직연금 5년 수익률 순위 (단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

DC형 퇴직연금 1년 수익률은 BNK경남은행이 4.67%로 선두를 달렸다. 국민은행은 3.57%로 1위와는 1%가량 차이가 나는 수익률로 2위를 기록했고, 하나은행은 3.55%로 3위를 차지했다.

DC형 5년에서는 하나은행이 5.52%로 가장 우수한 수익률을 나타냈다. BNK경남은행은 5.15%로 2위를 나타냈지만 적립액이 584억원 규모로 많지 않았다. 신한은행은 2조5673억원으로 두 번째로 많은 운용액을 굴리는 상황에서 4.99%의 수익률을 기록했다. 국민은행은 2조5800억원으로 가장 많은 운용액을 적립하며 4.57%의 수익률을 나타냈다.

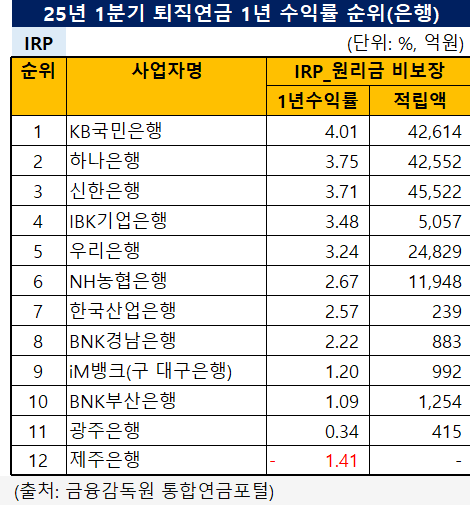

'25년 1분기 개인형IRP 퇴직연금 1년 수익률 순위 (단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

KB-신한 IRP형 선두다툼, 수익률은 KB가 최고

개인형 IRP(Individual Retirement Pension)는 근로자가 퇴직 또는 이직 시 받은 퇴직금 일시금을 은퇴할 때까지 보관하고 운용할 수 있도록 하는 제도다. 퇴직 전이라도 가입해 개인적으로 추가 납입을 할 수 있으며, 노후 자금 마련에 활용할 수 있다.은행권의 개인형IRP 퇴직연금은 1분기 말 기준 66조6950억원으로 전체의 29.1%에 해당하는 비중을 차지했다.

올해 1분기 은행권 IRP 퇴직연금 적립액 규모 1위는 KB국민은행의 16조6593억원이었다. 신한은행이 16조5434억원으로 근소하게 뒤를 쫓았으며, 3위 하나은행은 13조4367억원으로 선두권과는 3조원 가량의 차이를 보였다. 우리은행은 9조7183억원으로 4위를, 농협은행은 5조5087억원으로 5위를 차지했다. 은행권의 전체 IRP 퇴직연금 중 5대 시중은행의 적립액이 61조8664억원으로 92.7%라는 압도적인 비중을 차지했다.

IRP형 퇴직연금 1년 수익률 선두 역시 KB국민은행이었다. 국민은행은 4.01%의 수익률을 기록해 이 분야 1위를 차지했다. 이어 하나은행이 3.75%로 2위를, 신한은행이 3.71%로 3위를 각각 차지했다. IBK기업은행은 1년 기준 적립액이 5057억원으로 비중이 크지는 않았으나 3.48%로 4번째로 높은 수익률을 기록했다.

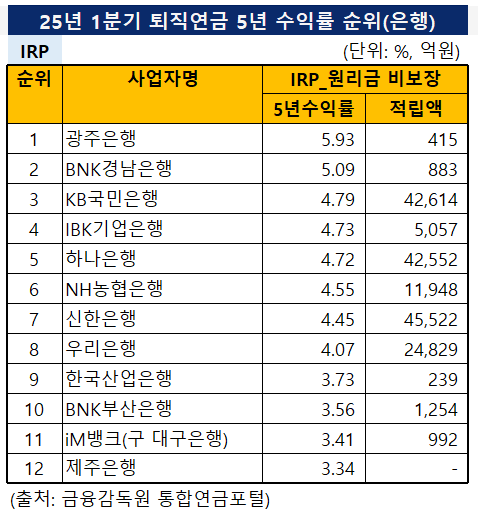

'25년 1분기 개인형IRP 퇴직연금 5년 수익률 순위 (단위: %, 억원) / 자료=금융감독원 통합연금포털

IRP형 5년 수익률은 광주은행이 5.93%로 주요 시중은행을 모두 제치고 가장 높은 수치를 나타냈다. 다만 적립액 규모가 415억 규모로 크지는 않았다. 2위인 BNK경남은행도 5.09%로 높은 수익률을 기록하긴 했지만 적립액은 883억원에 그쳤다. KB국민은행은 5년수익률 4.79%, 적립액 4조2614억원으로 높은 적립액과 수익률을 모두 잡았다.

지방은행의 수익률이 높게 나타난 이유로는 시중은행 대비 적은 고객 수가 전화위복으로 작용했다는 분석이 나온다. 지방은행은 시중은행처럼 다양한 상품을 대규모로 판매하는 대신, 고객 개개인의 특성에 맞춰 집중적인 관리를 제공한다는 점에서 강점을 가진다.

다만 최근에는 퇴직연금 실물 이전 서비스가 시행되면서 가입자들이 더 높은 수익률을 제공하는 금융기관으로의 이동도 가속화돼, 시중은행으로의 퇴직연금 가입 쏠림도 점점 심화되는 추세다. 1분기 말 5대 시중은행의 퇴직연금 적립액은 182조893억원으로, 전체 은행권 적립액의 79.5%를 차지했다. 이는 직전해 말 79.2%보다 0.3%p(4조2987억원) 늘어난 수치다. 여기에 기업은행의 28조5098억원을 더하면 지방은행의 비중은 10% 아래로 떨어진다.

초고령사회 진입, 은행권 각양각색 퇴직연금 서비스 강화

초고령사회 진입과 함께 금융권 퇴직연금 경쟁이 치열해지는 가운데 은행권은 퇴직연금 수익률 제고 전략을 펼치면서 고객 유치에 주력하고 있다.은행들은 그간 안정형 위주로 운용해오던 상품 라인업을 상장지수펀드(ETF) 등 고수익 상품 등으로 다변화하는 중이다. 기존에 전통적인 강점으로 꼽히는 대면 채널 등 자산관리(WM) 역량을 내세워 맞춤형 관리 서비스를 강화하는 한편 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 활용한 고객 관리 고도화에도 속도를 내고 있다.

국민은행은 퇴직연금을 기대수익률이 높은 상품보다는 디폴트옵션과 TDF 등 자산배분전략 상품으로 운용해 변동성을 낮추고 안정적인 수익률을 거둘 수 있도록 설계하며 좋은 결과를 내고 있다. 퇴직연금 DC형은 18년 연속(2007년~2024년, 12월말 기준, 출처 은행연합회 퇴직연금 비교 공시), 개인형IRP는 15년 연속(2010년~2024년, 12월말 기준, 출처 은행연합회 퇴직연금 비교 공시)으로 적립금 규모 1위라는 우수한 성적을 이어오고 있다.

신한은행 역시 연금 솔루션 특화 채널인 ‘신한 연금라운지’를 운영하고 있다. 여기에 올해 1월에는 신한 SOL뱅크 ‘나의 퇴직연금’ 플랫폼을 개편하고 ETF 거래 프로세스 간소화, 은행권 최다 190개 ETF 상품 라인업 등 퇴직연금 고객 수익률 향상을 위해 집중하고 있다.

하나은행은 지난해 퇴직연금 고객 전문 대면 상담 채널인 ‘연금 더드림 라운지’를 서울·경기·대구·부산 등 전국 주요 거점에 설치해 운영하고 있다. 또 올해 2월에는 금융권 최초로 개인형IRP의 ‘로보어드바이저 일임운용 서비스’도 개시했다. 이 서비스는 개인형IRP 가입자가 매년 추가로 납입한 가입자부담금 중 연간 900만원 한도로 일임할 수 있는 서비스로, 가입자 동의시 사용자부담금 또한 로보어드바이저를 통해 일임 운용이 가능한 것이 특징이다.

우리은행은 총 435개의 실적배당형 상품 라인업을 구성하고 전국 거점 영업점에 연금전문가(PA)를 배치해 고객별 맞춤형 포트폴리오와 은퇴설계 등 전문적인 밀착형 고객 관리가 가능하도록 했다. 지난해 7월 ‘연금다이렉트마케팅팀’을 신설하고 연금 상담을 원하는 고객을 직접 찾아가 상담 서비스도 제공하고 있다.

장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com

![[DCM] '고금리 주관' 흥국·유진·DB증권...역량 한계 노출 [2025 결산③]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026011420531606221141825007d12411124362.jpg&nmt=18)

![[DCM] 한진, 올해 첫 BBB급 등장 이목…실체는 ‘A급’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026011500494807250a837df6494123820583.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 조금 느려도 괜찮아...느림 속에서 발견한 마음의 빛깔](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=20251105082239062852a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)