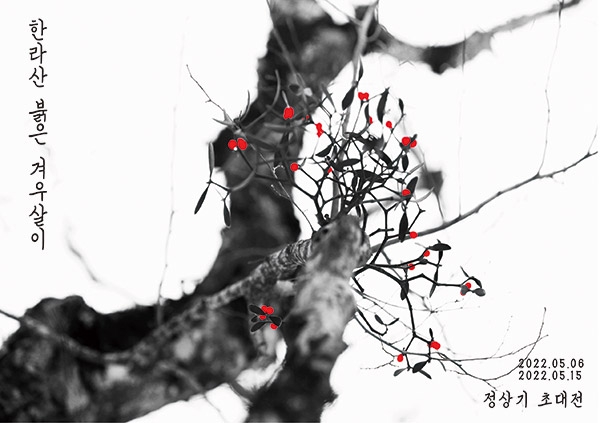

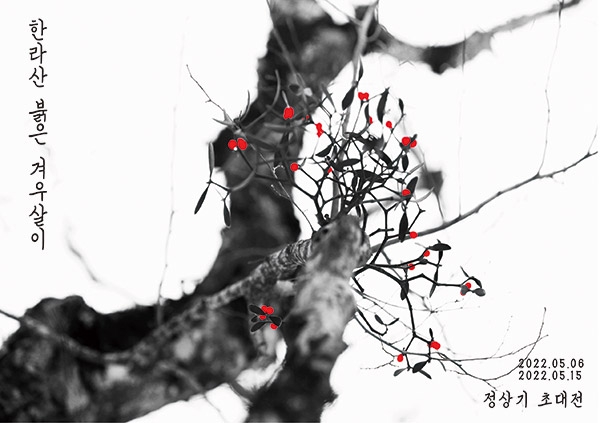

▲초대 옆서 (정수아트센터 제공)

제주에서 활동하고 있는 사진작가 정상기의 아홉 번째 사진전이 2022년 5월 6일(금)부터 5월15일(일)까지 삼청로 정수아트센터에서 열흘간의 초대전으로 전시한다. 정상기는 “한라산 붉은 겨우살이”라는 독특한 소재와 특별한 표현법, 그리고 수묵화의 느낌이 나는 사진으로 많은 사랑을 받고 있는 사진 작가이다.

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022050410580309364c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=999&simg=2022050410580309364c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전

정상기는 제주도에서 거주한지는 31년, 한라산 붉은 겨우살이를 작품의 주제로 촬영한 지 올해로 11년이 되어간다. 그는 종종 커다란 카메라를 들고 한라산에 올랐는데, 나무 꼭대기에 잎파리 하나 없이 새집처럼 동그랗게 있는 무언가를 포착한다. 그때 그는 붉은빛을 내는 겨우살이를 처음 접하게 되었고 이에 큰 관심을 둔다. 그 후 현재까지 겨우살이를 주제로 작품 활동을 이어오고 있다.

그의 작품에는 하얀색, 검정색, 붉은색 외에는 어떠한 색도 찾아볼 수 없다. 정상기는 이러한 한정된 색감이 제주도에 있는 모든 것을 담고 있다고 한다. 하얀색은 제주도가 평화의 섬이라는 의미와 접목되고, 검정은 제주에 있는 화산석(현무암)을 의미한다. 또한 빨간색은 척박한 환경에서 살아가는 제주도민들의 삶을 상징한다.

정상기는 겨우살이에 대해 알면 알 수록 그 식물이 독특하고 어떤 생각을 담고 있는 식물이라고 말한다. 겨우살이는 쌍떡잎식물 단향목 겨우살이과의 상록 기생관목. 겨우살이, 겨우사리, 동청(冬靑), 기생목(寄生木) 등으로 불린다. 영어로는 Mistletoe이다. 또한 겨우살이는 다른 식물에게 기생해서 겨울을 나는 식물이다. 늦가을에 싹을 틔워 겨우내 숙주가 되는 나무의 수액을 쭉쭉 뽑아 먹고 그걸로 꽃을 피운 다음 열매를 맺는다. 신화와 풍습에서도 겨우살이는 단연 특이함이 엿보인다. 북유럽신화에서 로키가 이 겨우살이의 가지로 만든 창을 장님신 호드에게 쥐어 줘 발두르에게 던지게 만들고, 호드는 발두르를 원샷으로 저승으로 보냈다. 발두르의 어머니 프리그는 세상 모든 것으로부터 발두르를 해치지 않겠다는 서약을 받았지만, 불행하게도 겨우살이 만은 나무의 가지에 가려 보지 못했기 때문에 약속을 받지 못했기 때문이다. 들은 죽음과 부활의 상징으로, 신성한 식물로 여겼다.

드루이드란 명칭부터 참나무를 찾는 이란 뜻에서 유래했는데, 참나무의 겨우살이를 캤기 때문. 크리스마스날 겨우살이 나무 아래에서 키스를 해도 용서된다는 전설이나, 겨우살이 아래에서 키스를 하면 연인이 되거나 결혼을 하거나 행복해진다고 전해지는 이야기는 그 영향을 받아 만들어진 이야기다. 반대로 겨우살이 아래에서 산 제물을 바친다는 변형도 존재한다.

겨우살이는 높은 곳에서 자란다. 그래서 일반인들이 쉽사리 접하지 못하는 식물이다. 아마 겨우살이라는 존재를 모르고 살았던 사람들도 많을 것이다. 정상기는 무릎까지 오는 눈을 힘겹게 밟고 제주도민과 닮아 있는 겨우살이를 촬영하러 다닌다. 아직 코로나로 자유로운 이동이 어렵고 높은 지역이라서 접하기 어려운 겨우살이를 생생히 담은 그의 작품은 제주도의 진면목을 다시 돌아보도록 만든다. [작품소개 도움말 : 박정수 정수아트센터 관장]

이창선 기자 lcs2004@fntimes.com

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022050410590802140c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022050410594206988c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022050410580309364c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[전시소식] 정상기 '한라산 붉은 겨우살이' 초대전 개최...수묵화 느낌의 독특한 사진전](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=999&simg=2022050410580309364c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![‘리니지 제국'의 부진? 엔씨의 저력을 보여주마 [Z-스코어 기업가치 바로보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026020123095403419dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![[DCM] 한화시스템, FCF 적자 불구 시장조달 자신감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026020204171101504a837df6494123820583.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)