21일 금융권에 따르면 KB금융지주는 이날 올해 2분기(4~6월) 실적을 발표한다. 이어 22일 신한·하나·우리금융지주의 실적발표가 예정돼있다.

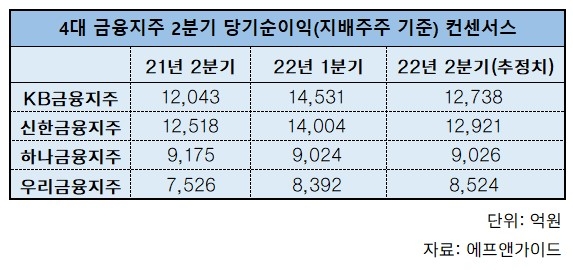

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 2분기 합산 지배주주순이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)은 4조3209억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(4조1262억원)과 비교해 4.7% 늘어난 규모다. 역대 최대 실적을 쓴 지난 1분기(4조5951억원)보다 소폭 줄어든 실적이나 2개 분기 연속으로 4조원대 순이익 달성이 예상되고 있다.

4대 금융의 1분기 당기순이익에 2분기 컨센서스를 더한 상반기 순이익 추정치는 8조9160억원으로 9조원에 육박한다. 작년 상반기 경신한 사상 최대 순이익(8조904억원)을 웃돈다.

금융지주별 2분기 순이익 컨센서스를 보면 KB금융이 1조2738억원, 신한금융이 1조2921억원으로 리딩금융 자리를 두고 치열한 접전이 예상된다. 앞서 KB금융은 올 1분기 당기순이익으로 1조4531억원을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 썼다. 신한금융(1조4004억원)보다 500억원가량 많은 규모로 금융권 선두 수성에 성공했다. 하나금융은 9026원, 우리금융은 8524억원의 순이익을 기록할 것으로 예상된다.

은행 수익 기반이 되는 가계대출은 올해 들어 5개월째 감소세를 보이고 있다. KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 지난달 기준 699조6521억원으로 전년 말보다 9조원 이상 줄었다.

가파른 금리 상승이 대출 잔액 감소를 상쇄하며 이자이익을 견인한 것으로 풀이된다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)과 한국은행의 잇따른 기준금리 인상 등으로 시중은행 주택담보대출 최고금리는 한때 7%대로 치솟기도 했다.

대출금리 상승에 은행의 핵심 수익성 지표인 순이자마진(NIM)도 높아졌다. 시장에서는 은행 평균 NIM이 1분기에 이어 2분기에도 5bp(1bp=0.01%포인트) 이상일 것으로 보고 있다.

기업대출 증가세도 이자이익을 끌어올린 것으로 보인다. 5대 시중은행의 기업대출 잔액은 올해 상반기에만 37조8672억원 급증했다.

강승건 KB증권 연구원은 “은행 NIM이 큰 폭으로 상승하며 순이자이익이 증가했지만 환율 급등에 따른 비화폐성 환차손 부담, 증권 및 캐피탈의 수수료 감소, 주식시장 및 금리의 변동성 확대로 트레이딩 손익 악화가 반영되며 비이자이익이 감소할 것으로 전망된다”며 “경기 둔화 우려를 반영해 보수적인 충당금 정책을 시행하면서 충당금 전입액이 111.8% 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.

연준과 한은은 올해 추가 기준금리 인상을 예고하고 있다.

이창용닫기

이창용기사 모아보기 한은 총재는 지난 13일 금융통화위원회 정례회의 후 열린 기자간담회에서 “연말 기준금리가 2.75~3.0% 수준에 도달할 것이라는 시장의 예측은 합리적”이라며 “국내 물가 흐름이 예상 경로를 크게 벗어나지 않는다면 금리를 당분간 0.25%포인트씩 점진적으로 인상해 나가는 것이 바람직하다”고 밝혔다.

이창용기사 모아보기 한은 총재는 지난 13일 금융통화위원회 정례회의 후 열린 기자간담회에서 “연말 기준금리가 2.75~3.0% 수준에 도달할 것이라는 시장의 예측은 합리적”이라며 “국내 물가 흐름이 예상 경로를 크게 벗어나지 않는다면 금리를 당분간 0.25%포인트씩 점진적으로 인상해 나가는 것이 바람직하다”고 밝혔다.하지만 은행권 ‘이자장사’ 비판에 따른 금융당국의 압박과 다음달부터 시행되는 예대금리차 공시제도 등으로 하반기에도 금융지주 실적 잔치가 이어질지는 미지수다.

정태준 유안타증권 연구원은 “최근 나타난 일련의 제도 변화는 대출 규제 완화와 대출금리 인하 유도로 요약할 수 있는데, 결국 두 제도 변화 모두 가산금리 하락을 목표하고 있다”며 “여기에 최근 경기침체 우려로 인한 시장금리 하락은 기준금리 추가 인상 여력도 크지 않다는 점을 시사하기 때문에 하반기 중 기준금리의 고점이 나타날 가능성도 있다고 판단한다”고 분석했다.

주식 시장 침체 등으로 증권·보험·카드 등 비은행 부문 실적이 악화하면서 비이자이익 부진도 지속될 전망이다.

은행권이 취약계층 지원 방안을 뒷받침하게 되면서 충당금 적립 부담도 커졌다.

금융위가 지난 14일 발표한 금융부문 민생안정 대책에는 오는 9월 말 코로나19로 어려움을 겪는 자영업자와 소상공인에 대한 대출 만기연장·상환 유예 조치가 종료되더라도 급격한 대출 회수 없이 원만하게 만기연장·상환유예가 이뤄지도록 '주거래금융기관 책임관리'를 추진하는 내용이 포함됐다.

금융위는 만기연장·상환유예 중인 차주가 신청할 경우 은행권 자율적으로 90∼95%는 만기 연장 및 상환 유예해주는 방안을 제시했다. 소상공인의 대출 부실 위험을 차주, 금융권, 정부가 분담한다는 취지다.

이와 관련해 금융권 안팎에선 정부가 민간 금융회사에 부실을 떠넘긴다는 비판이 제기되기도 했다.

김주현닫기

김주현기사 모아보기 금융위원장은 지난 18일 추가 브리핑을 열고 “부채 문제는 채권자와 채무자의 문제인데, 정부가 취약계층과 일반 국민의 채무 부담을 줄여주는 조치를 발표해 금융사가 혜택을 본 것도 있다고 생각한다”면서도 “그동안 나름대로 금융권과 여러 가지 얘기를 했는데 금융권에서 만기 연장과 상환유예를 하는 최일선과의 대화가 부족했을 수 있다. 대화를 통해 풀어나가겠다”고 말했다.

김주현기사 모아보기 금융위원장은 지난 18일 추가 브리핑을 열고 “부채 문제는 채권자와 채무자의 문제인데, 정부가 취약계층과 일반 국민의 채무 부담을 줄여주는 조치를 발표해 금융사가 혜택을 본 것도 있다고 생각한다”면서도 “그동안 나름대로 금융권과 여러 가지 얘기를 했는데 금융권에서 만기 연장과 상환유예를 하는 최일선과의 대화가 부족했을 수 있다. 대화를 통해 풀어나가겠다”고 말했다.최정욱 하나증권 연구원은 “지금 당장의 지원 규모의 많고 적음보다는 앞으로의 불확실성이 크다는 점이 더욱 문제”라며 “서민과 소상공인의 어려움이 지속될 경우 이러한 정책들이 일회성에 그치지 않을 공산이 크다”고 내다봤다.

한아란 기자 aran@fntimes.com

![[현장] “전 세계 최초” 스타벅스코리아에서 ‘에어로카노’ 선보이는 이유](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026022513205408493b5b890e35c21111915266.jpg&nmt=18)

![KB·신한금융, 전북 '금융허브' 구축 앞장…사무소 늘리고 상주인력 500명 확대 [은행은 지금]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025021109044107945b4a7c6999c12411124362.jpg&nmt=18)

![용산구 '현대맨숀' 57평, 26억 오른 40억원에 거래 [일일 신고가]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025061908193804321e41d7fc6c2183101242202.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] “돈로주의 & 먼로주의: 미국 외교정책이 경제·안보에 미치는 영향”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602251614038388de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)