이재형 연구원은 "9월에는 주가지수와 환율이 동반해서 낙폭을 확대했다"면서 이같이 분석했다.

이 연구원은 "올해는 금융계정에서 증권투자수지보다는 예금과 단기자금의 변동폭이 큰 상황"이라고 진단했다.

■ 환율, 증권매매보다 단기자금 유출입이 변동성 키워

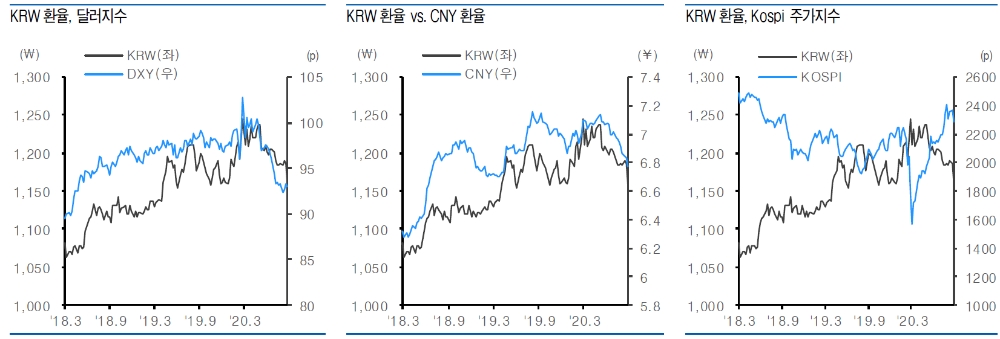

올해 초 1,150대였던 원/달러 환율은 지난 3월에 1,250으로 상승을 시도한 이후 6월에 1,200선을 하향 돌파했다. 다시 9월에는 1,160원대로 낙폭이 확대됐다.

이 연구원은 "3월의 글로벌 금융시장 충격 이후 환율이 정상화되는 과정으로 볼 수 있다"면서 "환율 등락 패턴에서 특징적인 부분은 분기 마지막 달에 변동폭이 커지는 양상을 보였다는 점"이라고 밝혔다.

그는 "환율 등락에 영향을 주는 변수는 다양하지만, 결국 통화간 자금 흐름을 반영한 결과"라며 "역내로 달러가 유입되면 환율이 하락하고, 반대로 유출되면 환율 상승 압력이 커진다"고 지적했다.

그는 "미국 입장에서는 달러가 미국으로 유입되면 달러가치가 상승하게 되고, 유출되면 글로벌 달러 공급에 따라 달러 가치가 하락한다"면서 "글로벌 교역환경의 불확실성이 높아지면서 경상계정을 통한 환율의 변동 요인은 상대적으로 약화됐을 것"이라고 진단했다.

통상적으로 무역 관련 달러의 유출입은 완만한 환율 변동으로 이어진다. 환율 변동성이 커지는 경우에는 금융계정의 급격한 변동이 원인이 되는 경우가 많았다.

이런 관점에서 주식, 채권 시장의 포트폴리오 수지, 즉 금융시장에서의 외국인 매매동향이 주목되기도한다. 주가 약세, 외국인의 국내 주식 매도는 환율 상승으로 이어지는 경우가 많았다.

이 연구원은 그러나 최근엔 증권 매매보다는 단기자금 유출입이 변동성을 키웠다고 평가했다.

장태민 기자 chang@fntimes.com

![[DQN] BNK금융, 비이자 성장 돋보였지만 지속성 고민…JB, 충당금에 ‘발목’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026011913504200298b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![[DCM] CJ제일제당·삼양사·대한제당, 가격담합으로 부풀려진 신용등급](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026022013425808632a837df6494123820583.jpg&nmt=18)

![[DQN] NIM '개선' 하나은행, '사수' 우리은행···어떻게 다를까 [금융사 2025 리그테이블]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021919405809779b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![토스증권, 해외주식 신흥강자로 영업익 업계 9위 '우뚝' [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026022015114702246179ad4390712813480118.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)