김희원 연구원은 "2020년에도 미국을 필두로 유럽과 중국 등 주요국의 재정 확장 기조는 유지된다"면서 이같이 에상했다.

그는 "미국은 연방 의회가 재량으로 정할 수 있는 재량적 지출이 외교안보와 복지 분야를 중심으로 전년대비 3.8% 증액된다. 유로존은 경기 하강 압력 속에 재정이 상대적으로 양호한 독일과 네덜란드 등을 중심으로 재정지출 확대가 논의되고 있다"면서 "중국 또한 지방정부 특수채 발행을 확대하고 감세 등을 통해 소비 촉진에 나선다"고 지적했다.

G3의 재정정책은 공공부문이 경기를 주도하는 흐름을 뒷받침한는 상황이라면서 내년에도 경기하단 지지는 무난할 것으로 봤다.

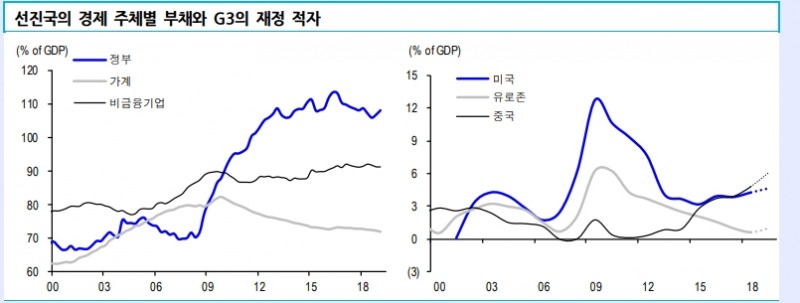

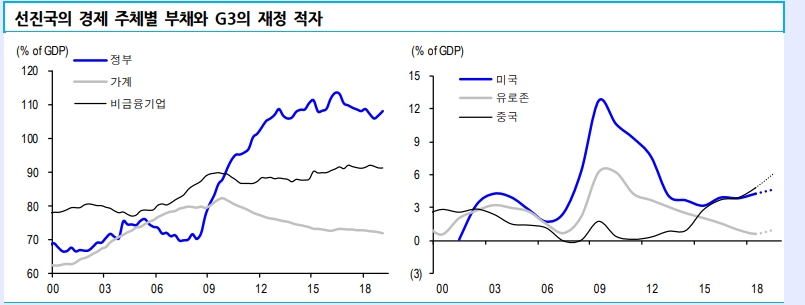

이처럼 경제 성장에 있어서 정부 역할이 커지면서 세계 GDP 대비 정부 부채 비율도 증가세를 보이고 있다고 밝혔다.

김 연구원은 "미국이 금년 7월 한시적인 부채 한도 증액에 합의했으며, 한국은 슈퍼예산안을 발표하는 등 정부 부채 증가세가 내년에도 지속될 것으로 판단된다"면서 "세계 경기 둔화 우려 속에 각국 정부들은 복지 등의 사회 보장성 지출과 인프라 투자 등을 집행하며 공공 주도의 성장을 꾀하고 있다"고 평가했다.

그는 "이런 흐름은 과거와는 다른 것이며, 2000년대 들어 경기를 주도하는 주체는 기업 → 가계 → 정부로 변모했다"고 밝혔다.

2000년대 초반에는 비금융기업의 GDP 대비 부채 비율이 눈에 띄게 상승했다고 밝혔다. 기업들이 부채를 통해 자금을 조달해 투자에 나서면서 경제 성장을 주도했던 시기다.

이후 2000년대 중반부터는 경기 주도 주체가 기업에서 가계로 이동하기 시작했다고 밝혔다. 미국을 중심으로 선진국 가계부문 부채가 큰 폭 증가하며 2007년 말에는 GDP 대비 비율은 80%에 육박한 때다.

2008년 서브프라임 모기지 사태로 가계 신용이 청산되자 경기 부양을 위한 공공부문 역할이 강조되는 시기가 도래했다.

김 연구원은 "2007년 말 선진국 정부 부채는 30조달러에서 2010년 말 40조달러로 큰 폭 증가했으며 GDP 대비 비율은 2011년 100%를 넘었다"면서 "2015년 경 다소 주춤했으나 G2 분쟁 등으로 세계 경기 둔화 우려가 부각되며 정부가 경기를 주도하는 흐름은

지금까지 계속되고 있다"고 밝혔다.

즉 금융위기 이후에는 세계 주요국의 재정정책에 경기 흐름이 좌우되고 있다는 것이다.

장태민 기자 chang@fntimes.com

![강남구 ‘디에이치자이개포’ 24평, 5개월 만에 4.3억 상승한 33억원에 거래 [아파트 신고가]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025061908193804321e41d7fc6c2183101242202.jpg&nmt=18)

![양천구 ‘목동센트럴아이파크위브’ 33평, 5.8억 내린 8.5억원에 거래 [이 주의 하락아파트]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2023032209572705070b372994c951191922428.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 조금 느려도 괜찮아...느림 속에서 발견한 마음의 빛깔](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=20251105082239062852a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)

![[AD]‘패밀리카 선두 주자’ 기아, ‘The 2026 카니발’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2025081810452407346749258773621116810840.jpg&nmt=18)

![[AD] ‘상품성↑가격↓’ 현대차, 2025년형 ‘아이오닉 5’·‘코나 일렉트릭’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505131018360969274925877362115218260.jpg&nmt=18)