이재선 연구원은 "그간 상승세를 시현한 산업재의 조정이 두드러지고 있다"면서 이같이 밝혔다.

이는 원자재 가격 하락과, 그에 따른 글로벌 수요 Peak-out 우려가 확대된 점에 기인한다고 분석했다.

다만 현재 원자재 가격 하락은 수급적인 영향이 더 크게 작용했다고 판단했다. 트리거포인트는 중국發 원자재 가격 하락이라고 밝혔다.

이 연구원은 "지난주 중국 정부의 원자재 가격 안정화 의지가 강화됐다"면서 "허베이성 등 철강 주요 생산 도시의 지방정부는 기업들에게 철강재 가격 안정화를 지시했으며, 상해 등 중국 주요 선물거래소에서는 철강 생산을 위해 사용되는 철광석 등 원자재 거래 수수료를 일제히 인상했다"고 지적했다.

그는 글로벌 수요의 Peak-out 우려는 기우라고 판단했다. 올해 산업재의 수익성 회복은 여전히 유효하다는 것이다.

이 연구원은 "철강, 조선, 운송의 영업이익률은 5년래 최고치를 기록할 것으로 예상되는 가운데 매출 총이익률도 직전 인플레이션 모멘텀 구간인 2017-2018년 수준까지 회복할 것"이라고 전망했다.

하지만 전체 산업과 비교하자면, 산업재를 비롯한 시클리컬 업종은 원자재 가격 민감도가 높아 여타 업종 대비 매출 총이익률의 절대적 수준이 낮은 편이라고 밝혔다.

그렇기에 원재료 가격 부담이 부각되는 현 국면에서는, 해당 이슈가 그간 상승폭이 높았던 시클리컬 기업들의 차익실현 빌미로 작용할 가능성이 높다고 진단했다.

그는 "소비 관련주는 상대적으로 낮은 원가 부담과 높은 매출총이익률을 지니고 있어 시클리컬 모멘텀이 일시적으로 약화된다면, 상대적으로 낮은 원가부담을 지닌 소비 관련 위주 순환매 장세가 전개될 가능성에 주목할 시점"이라고 조언했다.

지난주 이후 선진국 주요 주식시장의 52주 신고가 기업들을 살펴보면, 금융, 산업재 다음으로 소비재가 높은 비중을 차지했다고 밝혔다.

그는 "주요 선진국들의 실물경제는 정상화를 향하고 있다"며 "백신보급이 가장 빠른 미국의 경우 이연수요의 촉매제인 저축률(27.6%)이 역사적으로 높아져 있는 상태"라고 밝혔다.

또한 일상생활을 위한 인구이동량이 코로나 이전 수준으로 대부분 회복한 점도 소비 모멘텀을 높이는 요인이라고 진단했다.

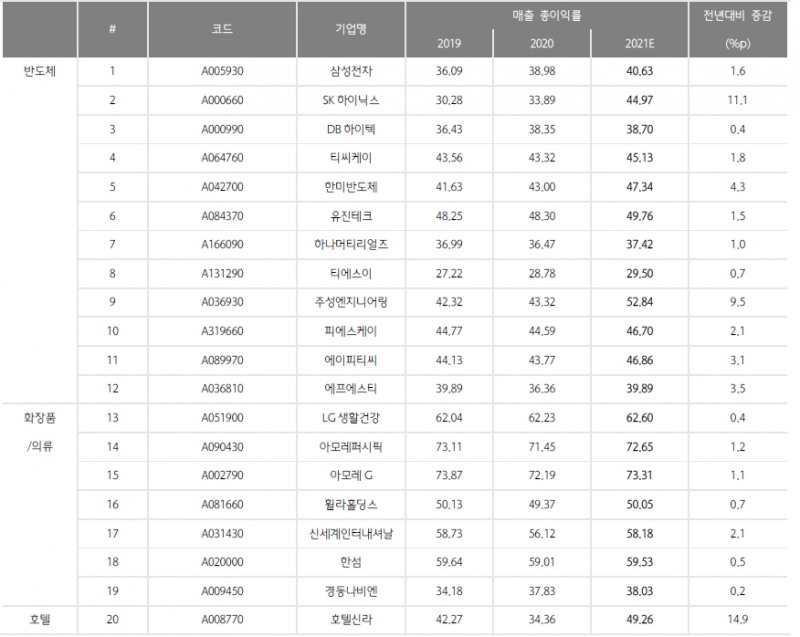

우리나라는 올해 소비재, IT 업종 매출 총이익률이 KOSPI 평균을 상회할 것이라고 전망했다. 그 중 매출 총이익률이 KOSPI 대비 높고, 전년대비 상승할 가능성이 높은 업종은 화장품/의류, 호텔, 반도체로 압축된다고 밝혔다.

해당 아이디어를 반영해 1) 시총 5,000억원 이상, 2)매출 총이익률이 전년대비 올해 상승할 가능성이 높고, 지난 3년 간 KOSPI를 상회하는 20개 기업들을 다음과 같이 제시했다.

장태민 기자 chang@fntimes.com

![테슬라 대항마 ‘우뚝'…몸값 100조 ‘훌쩍' [K-휴머노이드 대전] ① ‘정의선의 베팅’ 보스턴다이나믹스](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021603064404252dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![펩타이드 기술 강자 ‘이 회사', 비만·안질환까지 확장한다 [시크한 바이오]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021821300702131dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![‘IB 명가' 재정비 시동…NH투자증권, 김형진·신재욱 카드 [빅10 증권사 IB 人사이드 (6)]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021603103406515dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![압도적 ‘양종희' vs 성장의 ‘진옥동' 밸류업 금융 선두 다툼 [KB·신한 맞수 대결]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021603032808988dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![건강보험 손해율 악화·법인세 인상에 보험사 주춤…현대해상·한화생명 순익 반토막 [2025 금융사 실적 전망]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260219205719063188a55064dd1121160100217.jpg&nmt=18)

![‘재무통' 민왕일, 현대리바트 반등 승부수 던졌다[2026 새 판의 설계자들③]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021821251308872dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)