반전카드였던 보험설계사의 퇴직연금 모집허용도 별 도움이 되지 못하는 형세다.

17일 금융감독원에 따르면 9월말 기준 퇴직연금 적립금은 72조284억원, 그 가운데 삼성생명이 13.8%(9조9319억원)의 시장점유율로 1위다. 지난달에는 10조300억원을 기록해 54개 퇴직연금사업자 중 처음으로 10조원의 벽을 깼다. 2위인 신한은행의 적립금이 7조원 정도임을 감안하면 액수의 차이가 현격하며 시장점유율의 과반을 차지하는 상위 6개사 중 유일하게 포함된 보험사다.

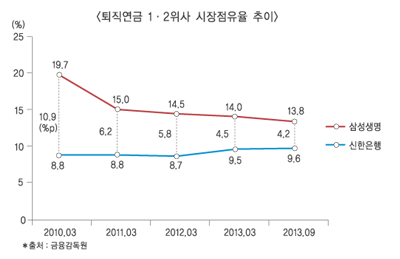

그러나 점유율 추이를 보면 수년간 하락세를 면치 못하고 있다. 3년여 전인 2010년 3월에 19.7%였던 삼성생명의 퇴직연금 시장점유율은 지난 9월 13.8%로 5.9%p 떨어졌다. 교보생명은 4.7%에서 3.8%로 하락했으며 한화생명이 2.4%에 2.7%로 소폭 상승했다.

같은 기간 보험권 전체의 시장점유율이 36.7%에서 5.7%p 하락한 점에 비춰보면 삼성생명의 점유율 하락추이와 전체 보험권의 하락추이가 유사한 패턴을 보이고 있다. 삼성생명의 점유율에 따라 보험권 전체가 변동하고 있다는 의미다.

신한은행(9.6%)과의 격차는 4.2%p로 아직 큰 차이를 보이고 있지만 3년여 전인 2010년 3월만 해도 두 회사의 격차는 10%p를 넘었다. 점유율 격차가 해마다 좁아지고 있는 것.

2005년 12월 퇴직연금 제도가 시행된 이후 시장은 은행의 득세가 이어져왔는데 은행권의 점유율은 9월말 기준 51.7%로 절반 이상을 차지하고 있다. 증권사의 경우 2010년 3월 13.6%에서 한때 18%까지 치솟았지만 올해는 17%로 내려앉았다.

업계 한 관계자는 “퇴직연금은 공적연금과 사적연금의 경계선에 있는 기업연금으로, 기업과 관련 있는 금융사들이 ‘끈’을 잡고 영업하는 형태”라며 “보험사 및 증권사들은 계열사 물량을 받아서, 은행은 거래기업의 퇴직연금을 받는 방식으로 시장을 키워오는 등 소위 ‘끈’ 없는 금융사는 태생적으로 밀릴 수밖에 없다”고 설명했다.

실제로 퇴직연금 시장의 과반을 차지하는 상위 6개사(삼성생명, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 기업은행, HMC증권)를 보면 시중은행과 삼성·현대라는 대기업 계열사를 갖고 있는 금융사가 시장의 주류다. 최근 몇 년간 시장에서 나간 씨티은행, NH농협증권, SC은행, 메리츠화재나 더 이상 계약을 받지 않고 있는 MG손보, 한화손보 등도 모두 연고기업이 별로 없거나 계열은행 및 생보사가 있는 금융사들이다.

퇴직연금 시장에서 수세에 몰리는 보험권의 반전카드로 주목됐던 퇴직연금 모집인제도 역시 예상만큼 활성화되고 있지 못하고 있다. 고용노동부가 지난해 12월 퇴직연금 모집인제도를 도입해 설계사들에게 퇴직연금을 판매할 길을 열어줬다. 그동안 퇴직연금은 법인영업(직급영업) 직원들만 취급할 수 있었다.

하지만 애초 취지와 달리 설계사들은 관심도가 떨어지는 데다 모집에도 적극 나서지 않고 있다. 기업을 상대로 하는 퇴직연금은 자격을 얻어도 영업하기 어렵고 오랜 인맥과 노하우를 쌓아온 직급영업부서의 벽을 뚫기도 힘들다. 무엇보다 수수료도 낮아 설계사들에게 별 메리트가 없다.

보험사 관계자는 “이미 계열사 물량을 모두 받은 상황에서는 굵직한 물량은 포화상태이다 보니 소규모 기업을 상대로 저인망 영업을 할 수밖에 없다”며 “퇴직연금 수익률이 고만고만한 상황에서 결국은 접근성과 브랜드가 경쟁력인데 보험사는 은행과의 경쟁에서 핸디캡이 있을 수밖에 없다”고 말했다.

원충희 기자 wch@fntimes.com

![[DQN] 신한라이프 수익성 리딩·농협생명 건전성 톱…하나생명 약진 [2025 1분기 생명보험사 리그테이블]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025070108293305012141825007d12411124362.jpg&nmt=18)

![김성태號 기업은행, 감사자문단 결성·부당대출 확인서 마련···쇄신안 완료 '목전' [금융권 내부통제 줌인]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025063021411809055b4a7c6999c146377249.jpg&nmt=18)

![[DCM] ‘美 관세 공포’ 넥센타이어, 차입·현금흐름 통제 역설](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025070104233405379a837df64942192515869.jpg&nmt=18)

![국민·신한銀 비대면 전세·신용대출 재개…다른 은행 상황은 [은행 가계대출 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025022418233109482b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![[DCM] 태광산업, EB 발행 논란…핵심은 ‘정보 불투명’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025070117004706484a837df64942192515869.jpg&nmt=18)

![상상인플러스저축은행, PF 건전성 악화일로…소송 시간끌기·연체율 관리 집중 [적기시정조치 저축은행]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2022052208223001993dd55077bc23912089117.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 신생아 특례 대출 조건, 한도, 금리, 신청방법 등 총정리...연 1%대, 최대 5억](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=20240131105228940de68fcbb35175114235199_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 지속 가능 경영, 보고와 검증](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025011710043006774f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 똑똑한 금융생활...건전한 투자와 건강한 재무설계 지침서](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025031015443705043c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] ‘상품성↑가격↓’ 현대차, 2025년형 ‘아이오닉 5’·‘코나 일렉트릭’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505131018360969274925877362115218260.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘아이오닉9’·기아 ‘EV3’, ‘2025 탑기어 전기차 어워즈’ 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505091106510520874925877362115218260.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD] 기아, 혁신적 콤팩트 SUV ‘시로스’ 세계 최초 공개](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2024123113461807771f9c516e42f12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 아이오닉5 '최고 고도차 주행 전기차' 기네스북 올랐다...압도적 전기차 입증](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2024123113204707739f9c516e42f12411124362.jpg&nmt=18)