김찬희 연구원은 "코로나19 재확산과 정책 효과 약화 등으로 업종 전반적으로 고용 개선세가 둔화됐다"면서 이같이 밝혔다.

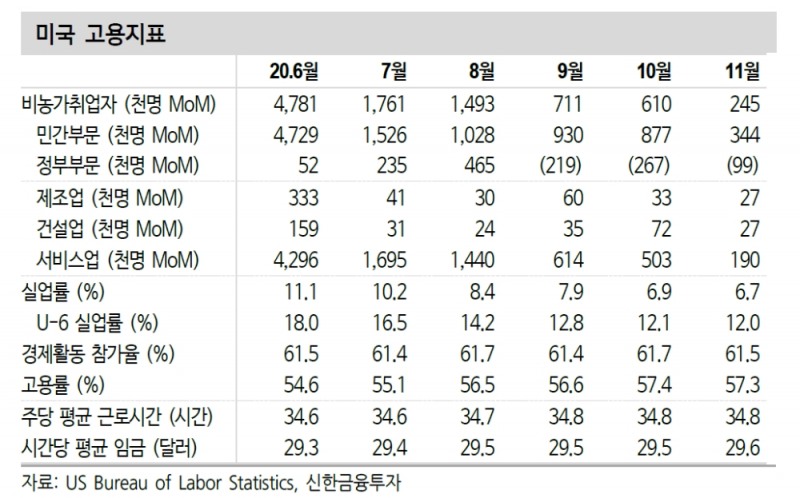

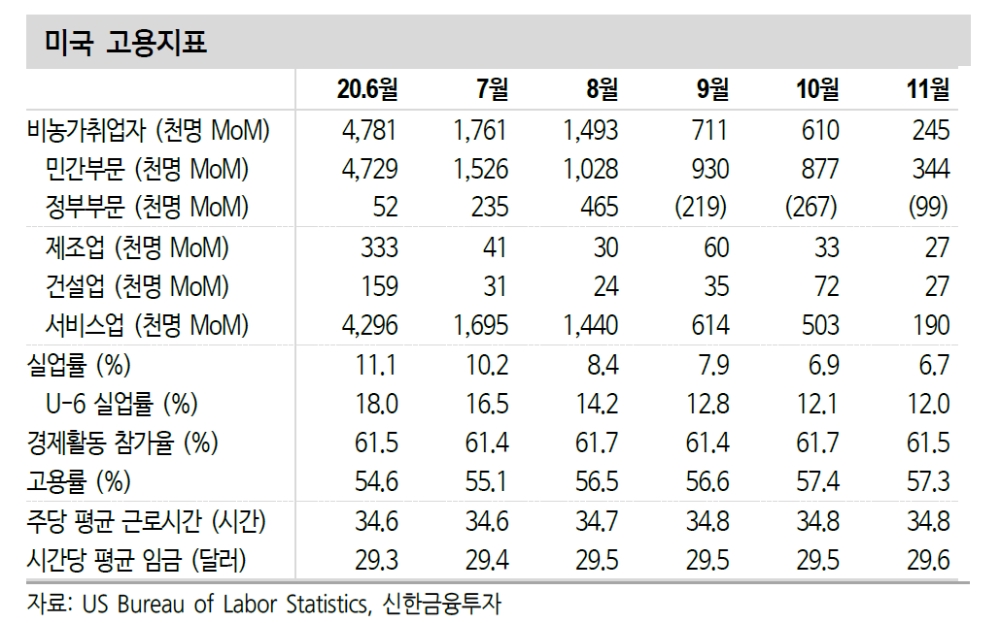

서비스업은 대면 서비스 업종을 중심으로 개선세가 부진했다고 밝혔다. 숙박음식(10월 +22.7→11월 -1.2만명), 전문서비스(+23.1→+6.0 만명), 소매업(+9.5→3.5만명) 등 전체 19.0만명 늘어 전월(+50.3만명)에 비해 증가 속도가 절반에도 못 미쳤다고 밝혔다.

김 연구원은 "재화부문 역시 5.5만명 느는 데 그쳤다. 정부부문 또한 인구통계조사 종료 여파가 이어져 9.9만명 감소했다"고 밝혔다.

임금은 그러나 양호한 흐름을 유지했다고 밝혔다.

시간당 평균 임금은 전월대비 0.3% 늘며 업종전반에 걸쳐 오름세가 강화됐다. 전년동월대비로 4%대 증가세를 이어갔고 일부 대면 활동 업종을 제외한 서비스업 임금 상승세가 뒷받침됐다고 밝혔다.

고용시장의 구조적 피해에 남아 있어 소득 절벽을 막기 위한 추가 부양책이 기대된다고 밝혔다.

김 연구원은 "고용회복을 뒷받침했던 급여보호프로그램(PPP) 등 정부 정책 효과는 상당 부분 소진됐다"면서 "이 가운데 코로나19 3차 확산 가속화로 캘리포니아 등 일부 주에서 락다운을 재개하고 나섰다"고 지적했다.

그는 "소득 감소를 보전하기 위해 지급된 특별 실업수당도 12월로 신규 신청이 끝난다. 코로나19 장기화로 실업자들의 평균 실업기간은 23.2주까지 늘어나 2017~2019년 평균 수준을 넘어섰다"면서 "장기실업자 비중도 36.9%까지 상승해 2009~2010년 수준"이라고 밝혔다.

그는 "코로나19로 인한 구조적 충격을 완화하기 위해서 5차 부양책 합의가 필요하다"면서 "역설적으로 부진한 고용 지표가 부양책 합의의 트리거가 될 수 있다"고 냐다봤다.

현재 5,000~9,000억달러 규모로 논의되는 부양책에는 급여보호프로그램(PPP)과 추가 실업수당 등 구제안이 포함될 것이라고 예상했다.

한편 미국의 11월 고용 개선세는 크게 둔화됐다. 비농가취업자수는 전월대비 24.5만명 늘며 45만명 전후로 늘어날 것이란 예상을 하회했다. 직전 2개월 수치도 1.1만명 상향에 그쳤다.

실업률은 전월대비 0.2%p 내린 6.7%로 7개월 연속 하락했다. 다만 경제활동참가율이 전월대비 0.2%p 내린 영향을 감안해야 한다. 경제활동 참가율은 6월 이후 61.5% 수준에 정체돼 코로나19 국면에서 경제활동 참가 의지가 위축돼 있다.

장태민 기자 chang@fntimes.com

![[DQN] BNK금융, 비이자 성장 돋보였지만 지속성 고민…JB, 충당금에 ‘발목’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026011913504200298b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![[DCM] CJ제일제당·삼양사·대한제당, 가격담합으로 부풀려진 신용등급](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026022013425808632a837df6494123820583.jpg&nmt=18)

![토스증권, 해외주식 신흥강자로 영업익 업계 9위 '우뚝' [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026022015114702246179ad4390712813480118.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)