유튜브 뮤직이 급성장한 만큼 국내 음원 앱들은 큰 폭으로 하락했다. 2위로 이름을 올린 카카오엔터테인먼트의 멜론의 4월 앱 이용자 수는 459만명으로, 전년 동월(450만명)보다 9만명 증가한 것에 그쳤다.

지니뮤직은 지난해 동월 대비 사용자 수가 가장 많이 감소했는데, 작년 4월 231만명에서 올해 4월 203만명으로 28만명 줄었다. 그 뒤를 이어 △플로 23만명 △카카오뮤직 4만명 △벅스 3만명 △네이버 바이브가 3만명의 가입자를 뺏겼다.

유튜브 뮤직 이용자 신씨(25)는 “유튜브 프리미엄으로 1시간 분량의 음악 모음 영상을 이용하다가 자연스럽게 유튜브 뮤직으로 넘어왔다”며 “영상을 음원처럼 들을 수 있고, 유튜브 뮤직은 알고리즘이 취향에 맞게 플레이리스트를 만들어 주니 계속 이용하게 된다”고 말했다.

유튜브 뮤직이 국내에서 몸집을 키울 수 있었던 건 유튜브 프리미엄 덕분이다. 유튜브 프리미엄 요금제에 가입한 고객은 유튜브 뮤직을 무료로 이용할 수 있다. 유튜브 프리미엄 이용자가 늘면 자연스럽게 음악 앱 이용자도 함께 증가할 수 있도록 설계된 것이다.

이를 두고 업계에서는 끼워팔기라는 비판도 이어지며, 단순하게 사용자 수로 유튜브 뮤직을 음악 앱 시장 1위라고 하기에는 무리가 있다는 의견도 제기된다.

포털과 SNS 부문에서도 빠른 속도로 국내 플랫폼을 추격하고 있다.

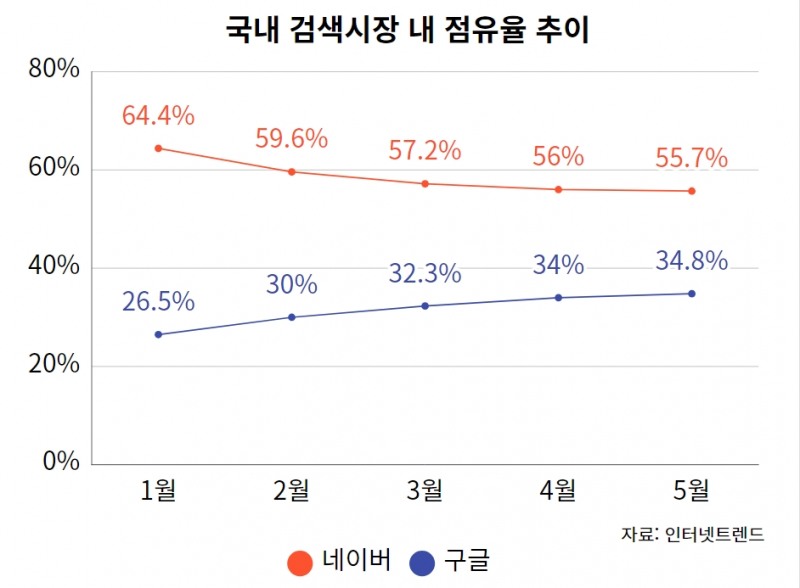

웹사이트 분석 업체 인터넷트렌드에 따르면 지난달 국내 검색 시장에서 네이버는 55.71% 점유율을 기록했다. 올해 1월 네이버의 점유율은 64.4%로 4개월간 약 8.7% 포인트 줄었다. 이와 반대로 2위를 차지한 구글의 점유율은 34.8%를 기록했는데, 같은 기간(26.5%) 동안 8.3% 포인트 상승했다.

생성형 AI를 결합한 초개인화·대화형 검색엔진이 새 트렌드로 자리 잡으며 AI 챗봇 ‘바드’를 내세운 구글이 국내 시장에서 존재감을 키운 것으로 풀이된다. 네이버와 카카오가 자체 언어모델(LMM) 공개가 늦어지며 AI 시장에서 ‘후발주자’가 된 것도 한몫했다.

SNS 부문에서도 사세를 확장하고 있어 이 속도라면 하반기 카카오톡의 자리가 위태롭다는 시각도 제기된다.

8일 모바일 빅데이터 분석 플랫폼 아이지에이웍스의 모바일인덱스 통계에 따르면 지난 5월 카카오톡의 월간 실사용자 수(MAU)는 4145만 8675명으로 1위를 기록했다. 하지만 2위인 유튜브의 MAU가 4095만 1188명으로 집계되며 둘 사이 격차가 50만 7487명으로 근소해졌다.

이용자들의 네이버 앱 체류 시간을 늘릴 수 있도록 관심사 기반 채팅인 오픈톡과 이슈톡의 카테고리도 이용자가 많이 검색하는 키워드를 위주로 확장할 예정이다.

카카오톡도 오픈채팅을 세 번째 탭으로 분리해 관심사 기반 커뮤니케이션 플랫폼으로 도약한다는 목표다. 이용자들의 관심도를 기준으로 인기 있는 오픈채팅방을 추천하고 최신 트렌드 주제의 키워드를 제시하며 이용자 유입에 나섰다.

일각에서는 최근 ‘온라인 플랫폼 공정화법(온플법)’ 논의까지 급물살을 타면서 국내 플랫폼의 혁신이 저해될 수 있다는 우려도 나온다.

공정거래위원회는 지난 1월부터 플랫폼 독과점 규율개선 전문가 태스크포트(TF)를 마련해 운영 중이다. 이달 내 온라인 플랫폼 독과점 규제안을 밝힌다는 계획이다. 현재 검토 중인 법안은 유럽연합의 디지털 시장법(DMA)와 유사한데, 국내외 플랫폼 기업을 지정해 △자사 우대 △타사 플랫폼 이용 방해 등 행위를 금지하는 의무를 부여하는 사전 규제 방식인 것으로 보인다.

구글과 마이크로소프트 등 해외 사업자의 경우 국내법 적용의 사각지대에 있어 사실상 네이버와 카카오 등 국내 플랫폼 기업을 겨냥할 것이라는 시각이 우세하다.

이에 한국인터넷기업협회는 지난달 17일 입장문을 내고 “정부와 국회에게 국가경쟁력을 저해하고 국내 디지털 산업을 위축시키는 온라인 플랫폼 법 제정 논의를 중단할 것으로 요구한다”고 밝혔다.

또 유럽연합의 경우 전체 검색 시장의 90%를 미국 기업인 구글이 차지하고 있어 이를 견제하고 자국 플랫폼을 보호하려는 의도로 디지털 시장법을 마련했기에 국내와 맞지 않는다는 평가다. 미국은 지난해 말 플랫폼 독점 종식 법률 등 빅테크 기업을 규제하는 법안을 폐기하며 자국 기업에 힘을 실어주고 있다.

중국도 2020년부터 2년간 지속된 알리바바 등 빅테크 때리기를 끝내고 작년 말부터 경제 회복을 위해 태세를 전환했다. 지난 4월 개최된 ‘디지털 중국 건설 서밋’에서 디지털 산업 생태계 조성과 플랫폼 산업 발전 지원을 언급하기도 했다. AI 등 첨단기술 패권경쟁이 심화되는 상황에서 자칫하다가 AI 주권을 잃게 될 수 있다는 우려 때문이다.

플랫폼 업계 관계자는 “해외에서는 자국 플랫폼에 대한 규제를 완화하며 기술 패권 경쟁 시대에 살아남을 수 있도록 지원해주는 경우가 보통”이라며 “해외 빅테크 기업 상승세가 무서운데 규제 법안까지 쏟아내면서 새 사업을 추진하는데 소극적이게 된다”고 말했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 구글코리아 매출은 3449억원으로 집계됐다. 구글코리아 수익의 대부분인 앱마켓 수수료는 매출에서 계속 누락되고 있다. 싱가포르 법인인 구글아시아퍼시픽 매출로 잡혔기 때문인데, 한국미디어경영학회의 추산 방식에 의하면 최소 4조 2000억원에서 최대 6조 4000억원으로 집계된다. 이에 따라 법인세 부담도 크게 줄어 지난해 169억원을 납부했다.

네이버는 지난해 매출 8조 2201억원을 기록했는데, 이에 따라 약 4105억원을 법인세로 납부했다.

이를 두고 김영식 국민의힘 의원은 “구글의 국내 매출액 해외 이전과 국내 망 무임승차, 앱마켓 독점 지배력 남용 등 불공정 행위를 개선할 법제도 정비가 절실하다”고 말했다.

이주은 기자 nbjesus@fntimes.com

![12개월 최고 연 3.15%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-1월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260102160608028055e6e69892f18396157162.jpg&nmt=18)

![24개월 최고 연 2.90%…부산은행 '더 특판 정기예금' [이주의 은행 예금금리-1월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260102160727029855e6e69892f18396157162.jpg&nmt=18)

![12개월 최고 연 3.20%…NH저축은행 'NH특판정기예금(비대면)'[이주의 저축은행 예금금리-1월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026010422242206764957e88cdd521123420630.jpg&nmt=18)

![기관 '파마리서치'·외인 '휴림로봇'·개인 '세미파이브' 1위 [주간 코스닥 순매수- 2025년 12월29일~2026년 1월2일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026010221484508683179ad439072211389183.jpg&nmt=18)

![[주간 보험 이슈] 롯데손보 적기시정조치 가처분 소송 기각·경영개선계획 제출…본안소송 향방은 外](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20251211162537063509efc5ce4ae18398101163.jpg&nmt=18)

![24개월 최고 연 5.15%, 제주은행 'MZ 플랜적금' [이주의 은행 적금금리-1월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260102161419003815e6e69892f18396157162.jpg&nmt=18)

![[기자수첩] 위기의 ‘아이온2’ 구한 건…](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026010422202902374dd55077bc2118218214118.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 조금 느려도 괜찮아...느림 속에서 발견한 마음의 빛깔](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=20251105082239062852a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)

![[AD]‘패밀리카 선두 주자’ 기아, ‘The 2026 카니발’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2025081810452407346749258773621116810840.jpg&nmt=18)

![[AD] ‘상품성↑가격↓’ 현대차, 2025년형 ‘아이오닉 5’·‘코나 일렉트릭’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505131018360969274925877362115218260.jpg&nmt=18)