거기다 가장 대표적인 자금운용처인 원화대출 증가율이 고개를 드는 상황이라면, 저금리 경제 싸이클에 들었다해도 실제 금융시장은 이미 심상치 않은 변화가 벌어졌다. 하필이면 이래 저래 대출 수요는 커지고 있고 이익을 내려면 선별적일지언정 대출을 많이 내 줄 수 밖에 없는 형편이다. 그런데 경기지표가 개선되더라도 기업과 개인 부문 살림살이가 만만치 않아 그 동안 어려움을 겪었던 업종은 물론 민간소비 동향에 밀접한 업종과 건설·부동산 업계의 어려움이 지속될 가능성은 배제하기 어렵다는 지적이다.

◇ 예대율 솟는데 알짜 수신 줄어 시장조달 늘려야 하는 여건 급변

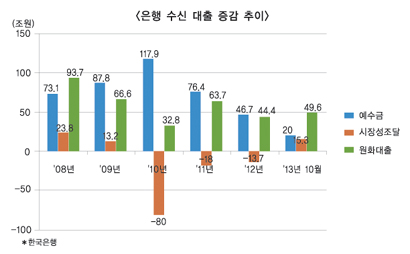

은행업 경영여건 불안요인은 자금조달과 운용 쪽에서도 악화 양상이 뚜렷하다. 한국은행 금융시장동향 통계를 통해 유추해 볼 때 2008년 글로벌 금융위기 이후 안전성 선호 심리 덕에 원화예수금이 물 밀듯 쏟아져 들어오는 행복했던 시대가 막 내렸다.

2010년 한 해 요구불예금과 저축성예금 등을 합한 수신 증가 규모는 무려 117조 9340억원에 이른다. 2008년 약 73조원이었고 이듬해 약 88조원 늘었던 호조세는 2011년 76조원까지 열기를 뿜었다. 차갑게 식기 시작한 건 지난해 46조 6959억원에 그치면서부터.

한국금융신문이 펴내는 월간 웰스매니지먼트지 송년호가 올해 재테크 10대 이슈 중 하나로 꼽은 ‘금융소득종합과세 기준 강화’에 따라 정기예금 약세가 닥친 올해는 더욱 급감했다. 만약 지난 10월 은행들이 부랴부랴 예대율 방어 때문에 정기예금을 한 달 새 무려 5조 4473억원 규모로 늘려 내지 않았다면 9월까지 예수금 조달 규모 약 14조원이나 시장성 조달규모 약 13조원이나 별 차이가 없었을 상태였다. 10월에 정기예금을 늘려 내는 괴력발휘가 가능했던 것을 볼 때 당분간은 정기예금 유치노력으로 자금조달 과제를 푸는 것 자체가 어려움에 빠지지는 않을 것으로 예상된다.

다만 새로 들어오는 정기예금 금리를 높게 쳐주는 저마진 영업은 불가피하다. 이렇게 되면 전체 정기예금에서 3%에서 4%미만 금리를 주는 예금 비중이 2%대 초반까지 줄었던 8,9월 상황은 바닥을 친 것이라고 풀이할 만하다. 2% 미만 예금 비중이 줄고 3% 이상 예금 비중이 늘어나면 당연히 은행 예대마진에는 부담으로 작용하기 마련이다. 그래서 은행들은 은행채 등 시장성 수신을 꾸준히 확보하는 두 가지 전술로 대응할 것이고 이는 저금리를 무릅쓰고 은행에 찾아들던 자금이 줄어든 만큼 조달 비용을 더 치러야 하는 상황으로 이어진다.

◇ 수출 기업과 일부 업황 좋은 곳 빼면 기업경기 곳곳 지뢰밭

그렇다면 은행들이 대출 증가폭을 늘리고 있다는 소식을 반겨 마지 않았던 시각도 재점검이 필요해 진다. 은행들은 예수금이 크게 불어난 덕에 2010년에만 은행채를 16조 3000억원 가량 순상환 하는 등 수신 포트폴리오 황금시대를 만끽했던 터였다.

그런데 앞으로는 시장성 수신 확보가 여의치 않을 때마다 예금 금리를 더 얹어 주는 특판예금으로 자금을 마련해야 할 판이다. 그래도 대출을 내주기만 하면 이자가 제 때 들어온다면 실물경제가 튼튼한 것이고 금융업도 짭짤한 이익을 남기는 누이 좋고 매부 좋을 상황인데 그게 그럴 것 같지 않다는 데서 고민이 싹 튼다.

은행 실무자들이 판단하는 대출수요는 중소기업과 가계부문 주택관련 대출이 크게 늘어나는 상황이다. 이들 두 주체는 신용위험이 전혀 완화되지 않는 수요자들이라는 공통점을 띠고 있다. 위험이 높은 수요자의 대출 신청을 제 아무리 꼼꼼하게 검토하고 선별한다 해도 사후관리 역량이 가장 탄탄하다는 은행들조차 연체율이 일부 치솟고 부실채권이 늘어나는 사태를 원천 봉쇄하지는 못했다. 부실 위험이 커지는 것을 무릅쓰고 대출을 늘림으로써 이자이익 규모를 적정하게 관리해야 하는 적잖이 불안한 여건에 처한 이 장면은 이웃나라 일본에서 먼저 경험한 경우다.

◇ 부동산 경기 포함, 민간소비 살아나야 한다지만 무슨 수로

금융투자업계 다수의 전문가들은 부동산 시장이 적어도 추가하락이 없을 것이라는 심리안정이라도 이뤄진다면 전·월세 난에 따른 가계 부담 급증 현상이 완화되고 주택 거래가 안정을 찾으면서 주택보유자가 지갑을 열게 될 것이라는 기대감을 드러내고 있다.

하지만 최근 발표된 통계청, 금감원, 한은 공동 가계금융조사에서 드러났듯 부채 증가율이 소득 증가를 앞지르는 상황이 만성적인 가운데 그나마 돈을 빌려 쓰는 용도 관련 리스크는 커지고 있다. 월세나 생활비 등 지출하고 나면 빚만 남게 되겠지만 돈을 빌리고 창업에 나서거나 개인사업 투자를 늘리려고 나서보지만 민간소비가 꽁꽁 얼어붙어 성공확률이 낮아지는 악순환의 덫에 빠져 있다는 사실은 널리 알려진 상태다.

또한 기업경기 역시 몇 몇 대기업의 구조조정 가능성이 거론되고 중소기업 경영여건은 더욱 악화되고 있으며 일부 업종을 빼면 낙관하기 어려운 업종들에 대한 걱정이 끊이지 않고 있다. 이런 사정을 감안하면 시장 최후 보루 역할을 맡느라 한계 상황 언저리에 봉착한 대기업 여신을 많이 보유한 정부계 은행의 어려움이 커질 것이라는 전망에 더해 시중은행들이 안고 있는 다른 성격의 리스크 또한 직시해야 할 것으로 보인다.

자영업 또는 개인사업자에 대출을 많이 내 준 은행, 중소기업 대출을 늘리는 과정에서 경계선에 서 있는 기업 비중에 변화가 없는 은행은 경기 회복이 지표상으로만 나타날 경우 곧바로 어려운 상황에 닥칠 개연성이 짙기 때문이다. 신용등급의 양극화가 금융계에서도 이미 권역별로 커지고 있고 은행권 안에서 자산건전성과 자본적정성의 차등화는 신용위험이 커졌을 때 다소 어려움을 겪는 곳에서부터 뼈저린 고생을 겪게 될 은행으로 나뉘기 마련이다.

정희윤 기자 simmoo@fntimes.com

![[DCM] JTBC · HL D&I 7%대...재무 취약기업 조달비용 급등 [2025 결산⑥]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026013013251003407141825007d12411124362.jpg&nmt=18)

![NH투자증권, 순이익 '1조 클럽' 기록…윤병운 대표 "전 사업부문 경쟁력 강화" [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18)

![다올투자증권, 연간 흑자 달성 성공…황준호 대표 실적 안정화 견인 [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025081416515608997179ad439072111812010.jpg&nmt=18)

![[DCM] 이랜드월드, KB증권 미매각 눈물…NH증권이 닦았다](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026013006550302626a837df6494123820583.jpg&nmt=18)

![삼성생명 유배당 보험계약 부채 0원 두고 설왕설래…2025년 공시 촉각 [삼성생명 일탈회계 원복]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260129224736064028a55064dd118222261122.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[신간] 고수의 M&A 바이블](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025091008414900330f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 이게 화낼 일인가?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2026010610254801367f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 조금 느려도 괜찮아...느림 속에서 발견한 마음의 빛깔](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=20251105082239062852a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)